ÉGRÉGORE AUTOMATISTE

Chantal Genereux

Introduction

Lorsqu'on commence à étudier Paul-Émile Borduas, les Automatistes et particulièrement le manifeste du Refus global , on s'aperçoit d'une part qu'il y a plusieurs personnes sur lesquelles il y a peu d'informations et d'autre part que la moitié des signataires du Refus global sont des femmes. C'est sur cette piste que j'ai commencé ma recherche. Dès le départ, le groupe a présenté une complexité en terme de relations interpersonnelles et de nombre. Vous trouverez tous les noms mentionnés dans cet essai, en ordre alphabétique, dans une annexe, ainsi qu'une courte biographie des individus qui ont participé à l'égrégore automatiste: ce groupe d'artistes multidisciplinaires qui ont eu à coeur la liberté d'expression et le développement des arts et des structures sociales québécoises.

Groupe d'artistes

Le début du vingtième siècle fut une période de grand changement dans l'évolution picturale et fonctionnelle de l'art, plus spécifiquement dans la période de l'entre deux guerres. Nous retrouvons certainement la formation de certains groupes avant la 1 e guerre, comme par exemple Die Brücke de Dresde (1905-1913) dont le nom, le Pont, tire son origine du livre Ainsi parlait Zarathoustra (1884) de Friedrich Nietzsche (1844-1900). On retrouve aussi à Munich, Der Blaue Reiter (1911- 1914), dont le fondateur Wassily Kandinsky (1866-1944) fût l'un des leaders du Bauhaus (1919-1928), mais malgré une apparente préoccupation sociale, ces groupes sont d'abord engagés dans une transformation d'ordre picturale déjà initiée par les Fauves (Paris, 1905-1906).

En 1918, l'avant-garde picturale ne se centralise plus en France, elle émerge des quatre coins de l'Europe. Les révolutions politiques fissurent les fondements traditionnels de la société occasionnant un questionnement sur le rôle de l'artiste qui était jusqu'à présent supporté par la bourgeoisie. Des groupes d'artistes se réunissent afin de repenser la fonction de l'art, le rôle social de l'artiste et bien entendu la direction que doit prendre l'avant-garde picturale. C'est ainsi que l'on assiste à une multitude de manifestes. Si les qualités formelles de ces différents groupes divergent, on y retrouve souvent le même intérêt à changer un monde que l'on juge décadent. À titre d'exemple ces quelques extraits du manifeste du groupe allemand Novembergruppe (fig 1), en 1918:

|

"...Nous défendons l'excellence en toutes choses et nous supporterons cette cause par tous les moyens mis à notre disposition.

Nous insistons sur une liberté totale d'expression, de même qu'une reconnaissance publique de cette dernière.

Nous croyons que notre rôle est de réunir tous les talents artistiques significatifs et de les mettre à la disposition du bien-être de la collectivité nationale...

Notre slogan: Liberté, Égalité et Fraternité!"(1) |

Il est intéressant de noter que leur projet de transformation comprenait aussi la réorganisation des musées et des écoles d'art. Malheureusement pour ce groupe l'échec de la révolution sociale qu'il soutenait à donner lieu à sa dissolution en 1925.

Il y a aussi une tendance à retrouver au sein de ces groupes un leader plus âgé autour duquel s'unissent de jeunes artistes qui profitent de l'énergie créatrice qui émerge des échanges intellectuels. Ce fut le cas pour Henri Matisse (1869-1954) et le groupe des Fauves, de Wassily Kandinsky et le groupe Der Blaue Reiter et de Paul-Émile Borduas avec les Automatistes.

Borduas et la formation des groupes de discussion

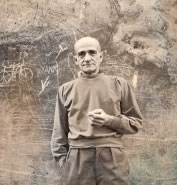

Borduas (fig 2) qui ne pouvait qu'être sensible et réceptif à toutes les tensions sociales qui régnaient en Europe lors de son séjour entre 1928-30(2), période durant laquelle il fréquenta la droite de l'avant-garde française en la personne de Maurice Denis (1870-1943). Assurément, son séjour devait lui laisser un germe de modernité qu'il s'ingénia à cultiver.

Son travail à l'École du meuble, en 1937, le met en présence de jeunes artistes et artisans, comme Guy Viau, Pierre Petel et Gabriel Filion, avec lesquels il débute des rencontres d'échange les mardis soirs à son atelier. Le groupe s'agrandit avec l'arrivée d'étudiants recommandés par son ami François Hertel, un jésuite enseignant au Collège Brébeuf. Ces derniers sont Charles et Pierre Trudeau, Roger Rolland, Charles Daudelin, J. Langlois et Jean Gélinas. En 1941, suite à une exposition de Pierre Gauvreau au Gésu, Borduas invita celui-ci à se joindre à ses petites réunions intellectuelles et artistiques. Ce dernier n'y vint pas seul, mais avec un petit groupe de contestataires, soit Fernand Leduc, Louise Renaud, Bruno Cormier, André Villandré et Madeleine Desroches, qui s'était formé autour de lui et de Françoise Sullivan, à l'École des Beaux-Arts. Ces derniers étaient majori tairement issus de familles marginales ou progressistes: c'était une famille monoparentale pour les frères Gauvreau, un remariage chez les soeurs Renaud, qui avaient perdu leur mère en 1939; c'était un milieu militant chez les Cormier et les Ferron, ou encore un milieu littéraire évolué comme chez Pierre Gauvreau, qui avait accès à la riche bibliothèque du grand-père Saint-Mars.(3) Quoiqu'il en soit ces jeunes étaient curieux et avides de nouveautés.

Ils partageaient un même engouement pour les discussions philosophiques sur la société, les arts, la culture, le surréalisme et la psychanalyse, ce dont chacun témoigna comme d'un souvenir d'exaltation intellectuelle inoubliable.(4) Un des auteurs qui fut privilégié durant cette période fut Pierre Mabille (1904-1952)(5), médecin et théoricien surréaliste français, et son livre "Égrégores ou la vie des civilisations"(fig 3). Dans ce livre il précise que l'égrégore est un groupe humain dont la personnalité est différente des individus qui le compose, se groupe est d'abord dans sa plus simple expression, un couple, et se complexifie en entités collectives dont les plus grandes sont les civilisations. Pour que le groupement se produise, il faut qu'une action énergétique suffisamment intense se déclenche, selon les membres du groupe, l'égrégore peut être une expérience limitative ou dynamisante.(6) C'était un livre audacieux pour la période où tous les livres présentant des idées avant-gardistes, ou en marge de la pensée catholique, étaient rapidement mis à l'index.(7) D'ailleurs Pierre Gauvreau et Bruno Cormier avaient l'habitude de fréquenter le rayon des livres du magasin Eaton qui n'était pas touché par cette censure littéraire. C'est aussi par ce goût de lecture qu'ils firent la connaissance d'Henri Tranquille et de sa Librairie (fig 4). C'est là que fût lancé le Refus global , en 1948.

Ces rencontres furent aussi des moments d'évaluation et de critiques artistiques, chacun présentant ses tableaux à Borduas pour recevoir les commentaires du maître à penser. Les relations étaient souvent d'ordre amical et amoureux, plusieurs se connaissaient depuis déjà un certain temps. Par exemple, Bruno Cormier, Pierre Gauvreau et Françoise Sullivan se fréquentaient depuis l'enfance et ils avaient donné des représentations de ballet ensemble(fig 5). Les familles Renaud et Lespérance partageaient leurs vacances, une habitude qui a sûrement contribué au désir de louer des fermes en groupe pour les vacances estivales (fig 6).

L'enthousiasme des rencontres déborda sur une autre soirée de discussion, cette fois à l'Atelier de Fernand Leduc. Jean-Paul Mousseau, Thérèse Renaud, Claude Gauvreau, Jean-Paul Riopelle, Françoise Lespérance, Maurice Perron, et plus tard Marcelle Ferron viennent graduellement s'ajouter aux rencontres de discussion. Les amitiés se créent et se défont au fil des idées qui s'éclaircissent, selon que l'on est plus ou moins croyant, plus ou moins socialiste ou plus ou moins figuratif.(8)

Les liens de l'égrégore

La proximité ou l'éloignement ne furent pas nécessairement des facteurs de dissension et la preuve en sont les liens intellectuels qui persistaient chez ces jeunes. Pendant que Borduas déménageait à Saint-Hilaire, que Pierre Gauvreau s'enrôlait dans l'armée et que Sullivan et Renaud partait pour New York, le phénomène des Automatistes continuait à prendre forme. Les échanges épistolaires, les expositions montées en l'absence de certains prouvent que ces liens étaient bel et bien réels. Par exemple, le séjour de Louise Renaud à New York en 1943, fut profitable pour l'ensemble du groupe à qui elles faisaient parvenir les derniers écrits sur le mouvement surréaliste par le biais des magazines d'avant-garde VVV (9) et le Minotaure.(10) En 1945, Françoise Sullivan la rejoignait et organisait une exposition au Studio Boas pour les oeuvres de Borduas, Gauvreau, Mousseau, Riopelle, Viau et Leduc, sous le nom de "The Borduas Group".(11)

C'est aussi vrai pour Fernand Leduc et Thérèse Renaud qui de 1946 à 1953 demeuraient en France (12) et qui envoyèrent régulièrement des informations au Québec. Ils firent découvrir les écrits du philosophe Raymond Abellio (1907-1986).(13) Cet auteur donna lieu à beaucoup d'enthousiasme et plusieurs échanges épistolaires entre Borduas et Leduc.(14) Les Leduc ont à coeur de faire connaître la branche des Automatistes du Québec et de la rallier aux Surréalistes, malgré les disputes et la scission de ce groupe. Ils réussissent même pendant une période à recréer l'atmosphère "égrégorienne" de Montréal comme en témoigne cet extrait:

" La synthèse de cette confrontation entre créateurs fut le spectacle de danse donné par ma soeur Jeanne...en 1950, où Jean-Paul Riopelle en guise de décor projetait des diapositives qu'il avait peintes et improvisait des effets extraordinaires en y ajoutant ses propres cheveux...Le comble de l'excitation aidant, le rideau, activé par Fernand, tomba au moment où André Maurice entrait en scène, en récitant des extraits d' Une saison en enfer! ... "(15):

L'interprétation musicale était de Pierre Mercure et même la grande comédienne Monique Mercure y allait d'une participation au violoncelle.

L'égrégore en action

C'est cette activité communautaire qui est particulière au groupe des Automatistes. À plusieurs occasions nous sommes témoins du passage des mots à l'action. Ces jeunes artistes étaient en marge d'une société très contraignante, tous les bouquins passaient par la censure ecclésiastique, par la mise à l'index de livres jugés menaçant pour le catholicisme, et par la censure politique, avec la loi du cadenas.(16) Ceci se traduisait par un contrôle social abusif: dans les faits, les policiers pouvaient se pointer chez vous à l'improviste afin d'y découvrir des livres licencieux; les idées nouvelles faisaient peur, en particulier la montée du syndicalisme que l'on associait au communisme. Il en était de même pour toutes les créations artistiques qui passaient par une critique subordonnée à l'académisme des Beaux-Arts.

Plusieurs d'entre eux écrivaient régulièrement des articles pour les journaux montréalais, et en particulier le Quartier Latin , journal étudiant qui offrait une tribune exceptionnelle aux écrivains innovateurs. Un exemple de collaboration entre Thérèse Renaud, Jean-Paul Mousseau et Rémi-Paul Forgues fut un article composé d'un poème, d'un dessin et d'un texte faisant l'éloge de l'automatisme et de Borduas (fig 7). Cette même entente multidisciplinaire se retrouvait dans l'organisation des expositions. Madame Gauvreau (fig 8) quoique très discrète dans les souvenirs de chacun, a grandement participé à la formation de cette égrégore automatiste. Cette femme non conventionnelle a toujours encouragé ses fils et leurs amis, en parole et surtout en action. C'est grâce à elle qu'ils ont pu organiser leur première et seconde exposition des automatistes à Montréal. Ces expositions étaient toujours source d'entraide et de rencontre amicale, l'un faisait les décors, tandis qu'un autre élaborait l'invitation. La multidisciplinarité du groupe, était mise à contribution que ce fût pour les expositions, pour les performances théâtrales et de danses, le montage de recueil de poèmes ou de textes comme le manifeste, et même pour des meubles (fig 9).

|

Conclusion

Si l'enthousiasme, l'énergie et la volonté de ces artistes ont permis de considérer leur groupe comme un égrégore, je crois que leur principale énergie fût leur foi en une société libre des contraintes religieuses, académiques et sociales. Il croyait que leur art et la vie ne faisaient qu'un et qu'il s'agissait d'oublier son individualité pour faire apparaître ce monde idéalisé, cette nouvelle civilisation (monisme athée). Malheureusement ce ne sont pas tous les membres qui pouvaient transcender leur "ego"pour une longue période de temps, et je dirais que c'est même dans la nature humaine de voir s'installer la tentation de se différencier du groupe à mesure que la reconnaissance publique se construit, et ce, aussi attirant que soit l'idéal. Le groupe a quand même connu une longévité assez longue comparé à plusieurs mouvements européens (de 1941 à 1953 ou 58 selon les témoignages), voguant sur l'énergie créatrice dynamisante de l'égrégore. Je crois que chacun en a été bénéfiquement marqué, tout comme le reste du Québec par ailleurs. L'implication sociale, les expérimentations picturales et les actions anarchiques des Automatistes, ont permis au Québec de sortir de sa torpeur dogmatique, et je les en remercie.

BIOGRAPHIES

Les noms précédés du signe suivant ", signifie qu'il s'agit d'un(e) signataire du Refus global.

Arbour, Madeleine (1923- ), Designer, décoratrice et professeur en Arts appliqués et décoratifs. Elle fréquenta l'atelier de Borduas dès 1946. Elle fut mariée à Pierre Gauvreau de 1949, avec qui elle a deux enfants. Elle fut un membre important pour la philosophie communautaire du groupe des Automatistes.

Barbeau, Marcel (1925- ), Peintre, sculpteur et réalisateur, il a fréquenté l'École du meuble de 1942 à 47. Il se joint aux réunions du groupe à partir de 1944. Il a participé à toutes les activités du groupe. Il fut marié en première noce à Suzanne Meloche, avec qui il aura deux enfants. Il connaît une carrière internationale.

Borduas, Paul-Émile (1905-1960), Peintre, professeur et leader du mouvement automatiste de Montréal, il fut l'auteur du Refus global (1949) et de Projections libérantes (1949). Il a bénéficié de la reconnaissance publique de son oeuvre après sa mort, et plus particulièrement à l'étranger.

Cormier, Bruno (1919-1991), Peintre et psychanalyste, influencé par la danse et la peinture, Bruno Cormier est surtout connu pour ses travaux en psychiatrie, et de sa collaboration à la construction du centre de détention à caractère psychiatrique, l'Institut Philippe Pinel. Il fut, jusqu'à sa mort, très lié à son ami d'enfance Pierre Gauvreau.

Daudelin, Charles, (1920-2001), Peintre, sculpteur et illustrateur, il a fréquenté l'École du meuble 1941 à 1943. Il a connu une carrière artistique principalement canadienne.

Desroches-Noiseux, Madeleine (1917- ), Institutrice et peintre, elle commence des études à l'École des Beaux-Arts qu'elle doit abandonner pour des raisons familiales. C'est elle qui introduit Fernand Leduc à Pierre Gauvreau. Elle exposa avec les Automatistes.

Fauteux, Roger (1920- ), Étudiant à l'École du meuble, ils participent aux premières expositions des Automatistes, sans toutefois partager la philosophie sociale et picturale de ces derniers. Avec la parution du Refus global , il s'éloigne du groupe et même de la peinture.

Ferron-Lemelin, Marcelle (1924-2001 ), Peintre et spécialiste des verrières, elle a fréquenté l'École des Beaux-Arts de Québec et l'École du meuble. Elle fut la dernière à se joindre au groupe des Automatistes en 1946. Voulant fuir le climat étouffant du Québec et donner une éducation laïque à ses enfants, elle part vers la France. Elle y débuta une brillante carrière internationale. Elle fut la première femme à recevoir le prix Paul-Émile Borduas.

Filion, Gabriel (1920-2005), Peintre, il fréquente l'École du meuble de 1941 à 1942. Il expose régulièrement de 1942 à 1967. Il se retire peu à peu aux Îles de la Madeleine, avant de s'y établir définitivement en 1972. Un des premiers membres du groupe avec Guy Viau et Pierre Petel.

Forgues, Rémi-Paul (1926- ), Peintre et poète, il fréquente l'atelier de Leduc vers la fin de 1944. Il fut enthousiasmé par sa rencontre avec Borduas, dont il fait l'éloge dans un article du Quartier Latin en 1945.

Gauvreau, Claude (1925-1971), Écrivain, poète et dramaturge, il fut une des "têtes pensantes" du mouvement automatiste du Québec. Sa pièce Bien-être fait entrer le théâtre québécois dans le modernisme. Il fut l'ami de coeur de Muriel Guilbault.

Gauvreau, Pierre (1922- ), Peintre, réalisateur et directeur de production, il a fréquenté l'École des Beaux-Arts à partir de 1938. Il se joint aux rencontres organisées par Borduas en 1941. D'abord amoureux de son amie d'enfance, Françoise Sullivan, il tombe en amour avec Madeleine Arbour à son retour de la guerre, avec qui il se marie et aura deux enfants. Il est le frère de Claude Gauvreau et l'ami d'enfance de Bruno Cormier.

Gélinas, les informations autour de cette personne sont insuffisantes pour confirmer s'il s'agit à ce moment de Jean ou de Pierre.

Guilbault, Denise (1943-1994), Mieux connue sous le nom de Dyne Mousseau (ou Mousso), cette comédienne québécoise a joué dans plusieurs séries télévisées. Elle fut la conjointe de Jean-Paul Mousseau et la soeur de Muriel Guilbault.

Guilbault, Muriel (1922-1952), Comédienne, qui fut surnommée la "muse incomparable" par Claude Gauvreau. Elle jouera dans sa pièce Bien Être, en 1947. Elle décède tragiquement (suicide) en 1952, ce qui affectera lourdement Claude Gauvreau.

Hénault, Gilles (1920- ), Écrivain, poète, journaliste, scripteur et animateur, il fonde en 1946, en collaboration avec Éloi de Grandmont (1921-1970), le journal consacré à l'écriture automatiste Cahiers de la file indienne.

Hertel, François (1905-1985), Jésuite enseignant aux collèges Jean-de-Brébeuf, Sainte-Marie et André-Grasset, il devient l'ami de Borduas alors que ce dernier y était aussi professeur. Il a à son actif une oeuvre littéraire importante et d'un style varié.

Lalonde, Mimi ( - ), Amie d'enfance de Thérèse Renaud, elle participe à toutes les activités du groupe sans toutefois signer le manifeste du Refus global.

Lalonde, Madeleine ( - ), soeur de Mimi Lalonde, amie des soeurs Renaud.

Langlois, Claude (1918-1983), Graveur et restaurateur, il devient jésuite en 1938. Il reçut des cours privés de Borduas, avant qu'il n'enseigne à l'École du meuble. Il a enseigné les arts plastiques au Collège Jean-de-Brébeuf de 1965 à 1980.

Leduc, Fernand (1916- ), Peintre, il étudie à l'École des Beaux-Arts 1938 à 1941, sous le nom de Frère Charles Garnier. À la veille de ses voeux perpétuels, il quitte les ordres. Il fut un membre important du groupe des Automatistes, autant par sa participation aux expositions de groupe que par son association avec Paul-Émile Borduas, dont témoigne une longue correspondance entre 1947 et 1953. Il marie civilement Thérèse Renaud en 1947, à Paris.

Lespérance, Françoise (1927- ) Danseuse et chorégraphe, elle se marie à Jean-Paul Riopelle de 1946. Elle est reconnue pour sa participation à promouvoir la danse moderne au Québec. Elle a enseigné au Collège Jean-de-Brébeuf et à l'UQAM et chorégraphié des spectacles multimédias de Pierre Mercure.

Meloche, Suzanne (1926- ), Poétesse et peintre originaire d'Ottawa, c'est par Claude Gauvreau qu'elle entre en contact avec les Automatistes, et plus particulièrement Marcel Barbeau, qu'elle marie en 1948. Elle est, au Québec, une des pionnière de l'écriture automatiste, avec Thérèse Leduc.

Mercure, Monique (1930- ), Comédienne et actrice, elle a entre autre joué dans les films J.A. Martin, photographe et Mon Oncle Antoine . Elle fut la conjointe de Pierre Mercure.

Mercure, Pierre (1927-1966), Compositeur, réalisateur et administrateur, cet artiste d'avant-garde audacieux participa à la réalisation des spectacles multimédias Dualité, la Femme Archaïque , et Lucrèce Borgia , avec F. Sullivan, C. Gauvreau et J-P. Mousseau. Jugeant le Refus global trop engagé, Pierre Mercure prend ses distances face au groupe, tout en continuant le partenariat avec certains des membres, dont Françoise Riopelle.

Mousseau, Jean-Paul (1927-1991), Peintre, sculpteur et designer, il étudie à l'École du meuble de 1945 à 1946. Il fut très actif au sein du groupe des Automatistes. Il marie Denise Guilbault en 1949, à l'église protestante. Il succéda à Robert Lapalme comme directeur artistique de la STCUM en 1972. Il fut un des premiers artistes montréalais à associer l'art à l'architecture.

Perron, Maurice (1924-1999), Photographe d'office du groupe des Automatistes, il sera aussi l'éditeur du Refus global pour lequel il créa la maison d'édition Mythra-Mitre. Il étudia à l'École du meuble et travaillera comme administrateur dans l'industrie du meuble.

Petel, Pierre (1920-1999), Peintre, réalisateur, compositeur et scénariste, cet étudiant de l'École du meuble fut un des premiers membres du groupe de discussion à l'atelier de Borduas, avec Viau et Filion. Il pratiqua l'automatisme pour un certain temps, quitta le milieu artistique puis y revint par le biais de l'ONF.

Renaud, Jeanne (1928- ) Danseuse, chorégraphe et directrice artistique, elle est, avec Françoise Sullivan, la fondatrice de la danse moderne au Québec. Elle et Françoise Riopelle montèrent plusieurs spectacles ensemble. Elle est la soeur de Louise et Thérèse Renaud.

Renaud, Louise (1922- ) Peintre et technicienne de plateau (de spectacle), elle fréquente l'École des Beaux-Arts en même temps que Sullivan et Gauvreau. Elle a fait quelques expositions avec le groupe des Automatistes avant de partir étudier à New York en 1943.

Renaud, Thérèse (1927-2005), Écrivaine, poétesse surréaliste et comédienne, elle fut mariée à Fernand Leduc, avec qui elle eut deux enfants. Grâce à ces mémoires, on peut retracer la vie de certains artistes québécois en France entre 1946 et 1953.

Riopelle, Jean-Paul (1923-2002), Peintre, sculpteur et graveur, il fut d'abord un étudiant de l'École Polytechnique, en 1941, avant de fréquenter l'École des Beaux-Arts, en 1942, et enfin l'École du meuble, avec Borduas. Il se joint au groupe en 1943. Impulsif et déterminé, il fut reconnu très jeune internationalement, Il a connu une notoriété internationale de son vivant. Ami de Jean Lespérance, il épouse la soeur de ce dernier, Françoise, en 1946.

Rolland, Roger (1921- ), Poète, journaliste et écrivain, il participe au lancement de la revue Amérique Française en 1941, et de Cité Libre en 1950. Il enseigna la littérature, avant de se lancer dans la littérature jeunesse.

Sullivan, Françoise (1925- ), Peintre, sculpteur, danseuse et chorégraphe, elle fréquenta l'École des Beaux-Arts, en même temps que Pierre Gauvreau qui fut son premier amour de Pierre Gauvreau. En 1949, elle se marie au peintre Ewen Patterson avec qui elle a quatre garçons. Ce qui ne l'empêcha pas d'avoir une brillante carrière tant au niveau de la danse qu'au niveau de la sculpture et de la peinture. Grande amie de Louise Renaud, elle sera reconnue comme une des fondatrices de la danse moderne avec la soeur de cette dernière, Jeanne Renaud.

Trudeau, Charles ( - ), Architecte, cet élève du Collège Jean-de-Brébeuf fréquenta l'atelier de Borduas en compagnie de son frère Pierre. Il fut un des membres de la firme d'architecture Rother, Bland, Trudeau, qui a contribué au développement de l'architecture moderne au Canada, avec des projets comme le Ottawa City Hall (1955).

Trudeau, Pierre (1919-2000), Politicien, auteur et Premier ministre du Canada de 1968 à 1979 et de 1980 à 1984, il étudia, entre autre, au Collège Jean-de-Brébeuf. Sur les recommandations de François Hertel, il fut, pour un temps, en relation avec le groupe de discussion de Borduas. Il a été un ardent défenseur d'une réforme sociale et politique contre Maurice Duplessis. Avec d'autres jeunes il a fondé dans les années'50, la revue Cité Libre.

Vermette, Claude (1930-2006), Peintre, dessinateur et principalement céramiste d'art et architectural, il a étudié à l'École du meuble avec Mousseau avec qui il s'associera en 1966 pour nous donner les célèbres motifs circulaires du métro Peel.

Viau, Guy (1920-1971), Peintre, critique d'art, enseignant et directeur de musée, il fréquenta l'École du meuble en 1939, puis l'atelier de Borduas en 1941. Il devint critique d'art, écrivain, journaliste et professeur. Il fut très lié à Fernand Leduc avec qui il eut un échange épistolaire assidu entre 1944 et1946.

Villandré, Andrien ( -), Étudiant à l'École des Beaux-Arts de 1941 à 42 et de 1943 à 44, il semble avoir eu des démêlés avec le directeur de l'époque, Charles Maillard (1887-1973). Il suit les activités du groupe des automatistes jusqu'au lancement du manifeste.

LISTE DES ILLUSTRATIONS

fig 1

Couverture du Der Dreiklang, NOVEMBERGRUPPE Moriz Melzer 1920, Aquarell und Bleistift, 30 x 21,8cm. Helga-Kliemann-Archiv. © Rechtsnachfolger Moriz Melzer

fig 2

Couverture du catalogue Paul-Émile Borduas 1905-1960.

fig 3

Couverture du livre Égrégore ou la vie des civilisations , de Pierre Mabille, 1938.

fig 4

Photo de la Librairie Tranquille, 67 Sainte -Catherine O.. Fonds Henri Tranquille. Archives de l'Université Sherbrooke.

fig 5

Pierre Gauvreau et Françoise Sullivan. (circa 1941) Archives Pierre Gauvreau. (dans Le jeune homme en colère. Biographie de Pierre Gauvreau.)

fig 6

Pierre Gauvreau, Françoise Sullivan, Louise Renaud, Madeleine et Mimi Lalonde, Claude Gauvreau et Marcel Barbeau, à Saint-Hilaire. 1946 www.dcd.ca/exhibitions/sullivan/saint-hilaire,19.html

fig 7

Poème de Thérèse Renaud, dessin de J.-P. Mousseau et texte de R.-P. Forgues. Dans Quartier Latin 13 novembre 1945. Archives de la Bibliothèque Nationale du Québec.

fig 8

Julienne Saint-Mars-Gauvreau devant le 1257, rue Amherst. (circa 1946). Archives Pierre Gauvreau. ( Le jeune homme en colère. Biographie de Pierre Gauvreau. )

fig 9

Armoire, 1951, 154 cm X 45,5 cm X 40,5 cm, décor peint par Madeleine Arbour, pyrogravure par Pierre Gauvreau, ébénisterie par Maurice Perron, collection particulière. Photo Patrick Altman. (dans Madeleine Arbour. Espaces de bonheur )

fig 10

Journal Le Canada, 19 avril 1949. Archives Bibliothèque Nationale du Québec.

NOTES

1. V.H.Misiel(ED.), (1970). From 'Voices of German Expressionism'. In Charles Harrison and Paul Wood (Eds), Art in Theory. 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas ( Malden, MA: Blackwell, 2002), 265-266.

2. Jean Éthier-Blais, Autour de Borduas, (Montréal, QC: Les Presse de l'Université de Montréal, 1979), 77-92.

3. Jeannette Biondi, Le jeune homme en colère, Biographie de Pierre Gauvreau (Outremont: Lanctôt Éditeur, 2003), 35.

4. "... Égrégore ou la vie des civilisations , jouera un rôle déterminant dans l.élaboration de la pensée de ceux qui signeront Refus global..." Biondi, 64.

5. "« Homme de grand conseil » selon André Breton, Pierre Mabille (1904-1952) fut à la fois un médecin, un savant, un critique d'art et un théoricien surréalistes. Il tenta une approche de la totalité dans La construction de l'homme (1936), puis des civilisations dans le livre Egrégores ou la vie des civilisations (1938)". (Extrait du site Jmp.com)

6. Pierre Mabille, Égrégore ou la vie des civilisations, (Paris: Égrégores Éditions, 1938 ).

7. Selon le Larousse (1997) : "L'index: catalogue officiel des livres interdits aux catholiques, établi au XVIe siècle et qui n'a plus force de loi depuis 1965."

8. "Certains étaient pour la révolution, d'autres pour l'évolution, mais tous étaient pour le changement." Marcelle Ferron, L'Esquisse d'une mémoire, (Montréal: Les Intouchables, 1996), 50. 9. François-Marc Gagnon, Chroniques du mouvement automatiste québécois , (Outremont, QC: Lanctôt, 1998), 101.

10. Thérèse Renaud, Un passé recomposé. Deux automatistes à Paris. Témoignage 1946-1953, (Québec: Éditions Nota Bene, 2004), 19.

11. Biondi, 85.

12. Ils se sont mariés civilement à Paris le 27 mai 1947.

13. Par exemple, les livres Heureux les pacifiques ( 1999) et Les yeux d'Ezechiel sont ouverts (1999).

14. Renaud, 75-121.

15. Fernand Leduc, Vers les îles de lumière, Écrits (1942-1980 ), (Ville LaSalle, QC: Hurtubise, 1981).

16. Renaud, 106.

17. " Cette loi québécoise adoptée en 1937 (Loi concernant la propagande communiste) permet au procureur général de fermer, pour un an, tout édifice utilisé pour faire la propagande du «communisme et du bolchevisme» (sans les définir). ... Toute personne ayant imprimé, publié ou diffusé ce genre de document peut être emprisonnée pendant un an, sans appel. En 1957, la Cour suprême du Canada déclare cette loi inconstitutionnelle, puisqu'elle empiète sur le droi criminel, un champ de compétence fédéral." ( Eugène A. Forsey) dans L'Encyclopédie canadienne électronique .

BIBLIOGRAPHIE

Biondi, Jeannette. Le jeune homme en colère. Biographie de Pierre Gauvreau. Outremont: Lanctôt Éditeur, 2003.

Borduas et les automatistes. Montréal. 1942-1955 . Catalogue des musées d'état du Québec Montréal: Musée d'Art Contemporain, 1971.

Ferron, Marcelle. . L'Esquisse d'une mémoire. (Propos recueillis par Michel Brûlé). Montréal: Les Intouchables, 1996.

Claude Gauvreau- Poète. Cahier produit par l'ONF.

De Billy, Hélène. Riopelle . Montréal: Art Global, 1996.

Elderfield, John. Museum of Modern Art. Fauvism. The "wild Beasts" and Its Affinities. New York, N.Y.: Oxford University Press, 1976.

Éthier-Blais, Jean. Autour de Borduas. Montréal, QC: Les Presses de l'Université de Montréal, 1979.

Fonds Henri Tranquille. Archives de l'Université de Sherbrooke.

Gagnon, François-Marc. Chronique du mouvement automatiste québécois. 1941-1954. Outremont, QC: Lanctôt, 1998.

Harrison, Charles and WOOD Paul (Eds), Art in Theory. 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Malden, MA: Blackwell, 2002. (Pp.11-14; 65; 69-75; 82-97; 127-131; 265-269; 271; ).

Leduc, Fernand. Vers les îles de lumière. Écrits (1942-1980 ). Ville LaSalle, QC: Hurtubise, 1981.

Mabille, Pierre. Égrégore ou la vie des civilisations. Paris: Égrégores Éditions, 1938.

Musée du Québec. Maurice Perron. Photographies. Québec, QC: Musée du Québec, 1998.

Musée du Québec. Madeleine Arbour. Espaces de bonheur. Québec, QC: Musée du Québec, 2000.

Renaud D, Thérèse. Un passé recomposé. Deux automatistes à Paris. Témoignage 1946-1953. Québec: Éditions Nota Bene, 2004.

Roberge, Robert. Autour de Marcelle Ferron . Québec, QC: Le Loup de Gouttière, 1995.

Vergo, Peter. The Blue Rider . Lausanne: Phaidon, 1977.

Wilkin, Karen (1981). Pierre Gauvreau: The First Decade. Kingston: Agnès Etherington Art Gallery.

|

fig2

fig2